疫期的景乐新市场:例外状态下的日结零工

在深圳龙华,目光所及之处都是路边摊和小店,不像南山、福田那样有宽敞透亮的mall,离家到深圳闯生活的人们穿梭在城中村的一线天之间,这里多得是工厂,更多的是打工的人。

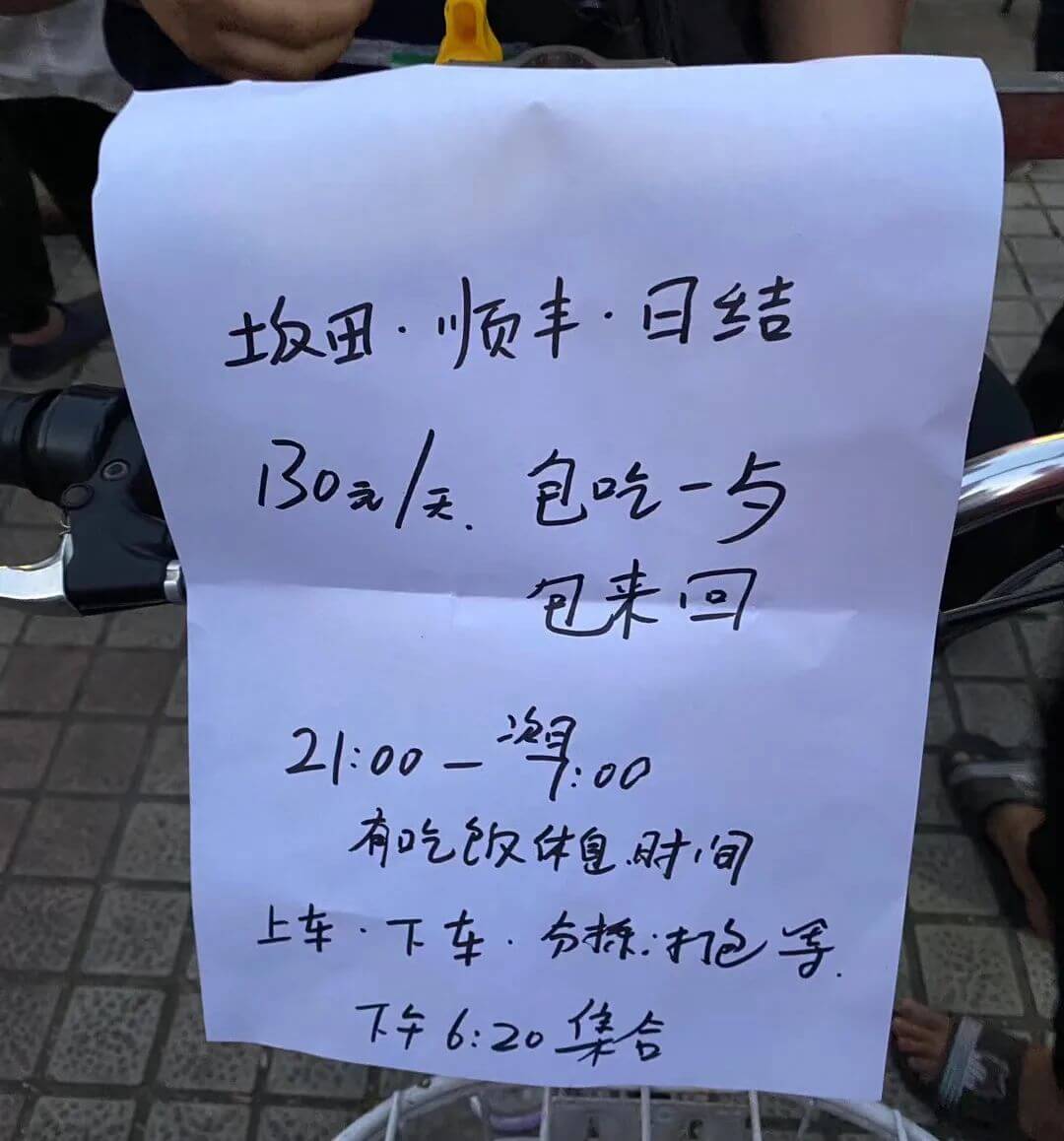

打工的人多,自然找工的人就多。景乐新市场的一众人力市场,像黑洞一般吸引四面八方的人们,他们被吸引然后被标价,接着被一车一车地卖到各间工厂,有的就地卖到深圳的厂,有的被卖到东莞,甚至被卖到外省。

有一群人,她们或者被生活伤害过,或者不对生活再抱有什么希望,她们厌倦了枯燥无味的工厂生活,所有工厂在她们眼中都是黑厂。「日结一天,玩三天」,她们只做每日现结工钱的临时工,过活一天算一天。与被网路亚文化所渲染出来的浪漫不一样,其中苦涩,只有三和大神自个知晓。

冬日里,在「海信大酒店」1外露营,裹两床被子都可能被冻醒,更不要说深圳下雨天也多;廉价的清蓝水2不比自来水好多少,便宜的快餐,一不留神就会中奖拉肚子;老太婆3的二手衣物,收回价格与卖出价格相差几倍,大神们都忍不住喊「老太婆太心黑」;有了闲钱买个二手手机,到手没几天就发现是「炸弹机」。

在三和,每个零工都有自己的故事,不想为外人道。妳去三和拍一下照,都可能被打。很多人每天晃来晃去,萍水相逢就可以三三两两在一起吹水,其实并没有什么朋友可以交心。景乐新市场后方就是一个城中村,除了廉价的日租床位和网吧,在那里深夜还有烧烤与蛋炒饭。

充满烟火气的三和日常

距离过年还有几天时间,钟南山已经宣布存在人传人的情况,和全国大部分地区一样,深圳的大部分城中村也与往昔一样热闹。深夜的三和点亮灯盏,蛋炒饭与烧烤热气腾腾,菜香的味道向上翻滚,升入大气层。路过的人们忍不住驻足,吞咽一下口水,摸摸口袋里的钱,点上几个串串,再来一份铁板豆腐。

「老哥,给根烟抽。」就这样两位老哥搭上话,一边喝酒,一边有的没的聊着。他们两到三和没几个月,因为年前找工容易,日结价格也相对较高,所以就这样一直混了两三月,也没有彻底「挂逼」4。

他们都决定不回家过年了。毕竟从厂里辞了工,工作也没着落,身上也没什么余钱,而回家不光要路费,还要各种人情来往,没钱怎么回得去。年前工价高,工地日结的工价都到了四百多,但「他妈的太累了,不是人干的活」,做过一次就不想再做。

他们两都被双十一快递日结摧残过,对快递日结怀有抵触心理。这两位老哥,一位打算再去电子厂日结,在做液晶面板厂里的夜班还可以偷着小憩一下,忙里偷闲也可以赚到二百多;而另一位打算继续做「挂逼」保安,他有床位,日结生活规律,每隔几日就来犒劳自己一次烧烤。

点好烧烤的人会先去拿上一瓶珠江啤酒,就坐在城中村路的中间被临时架起的桌子旁,等到老板喊「好啦」,就开始慢慢享用。有人刚从网吧走出,眼神涣散;有的人刚做完日结,目光疲倦。无论食客有着怎样的过往,而此刻的味蕾都发生着同样的化学反应。

烧烤吃到一半,一位老哥起身,再去老板处点几个串串,桌上还有未吃完两个串串。还正在喝着酒呢,一位路过的老哥拿起桌上的烧烤就走。「我看到这个老哥好几次这样了,看来是饿极了,也不做日结。」一点多了,烧烤吃光,吹水也过了兴致,大家都抹抹嘴,准备离去。一位身上没钱,准备找个地凑合一晚,天亮就去日结;另一位准备回床位,计划着多做几个日结,攒点钱渡过春节过后难找工的那段时间。

幸运的阿冬

这两位老哥还不知疫情正在扩散,自己之后要面临怎样的境地。而阿冬则因发生了一桩倒霉事,年前幸运地回了家。阿冬在三和三年多了,可他一身干净的衣服,穿着板整的鞋子,总是被误认为刚到三和没多久。

早先,家人给阿冬规划好了人生,在姐姐那里打工攒钱,之后结婚生子,可他因为赌博把这一切都给毁灭了,欠下一屁股债。在三和的几年,阿冬都没有回过家。常年住在日租床位,有时候挨到实在没钱了,阿冬才去做一下日结。

阿冬找工特别挑,不光对挑战黑厂毫无兴趣,对日结也非常挑,工价低不干,活太累不干。为何如此?阿冬说他赌博的时候,钱都几千几万在账户上跳动,而在工厂一天累死累活干十几个小时才赚一二百块,实在反差太多,坐不住车间了。

阿冬找各种轻松的日结做,也买微信号,帮人收款。他倒霉事就是因为帮了人微信收了一次转账,才赚了几十块钱。谁知道有的人「做法人」5好几次都没事,他微信「收」了一次钱,就被关到拘留所,拘留了一个月。他所在的拘留所就是那间著名的拘留所,由某大厂赞助早餐一瓶优酸乳。被从日租床位带走的时候,阿冬问警察能不能把手铐用衣服遮一下。

在拘留所的日子可不好过,连猪肉都没得吃。因为猪瘟,猪肉涨价,拘留所将那点可怜的猪肉换成了鸭肉,菜里没有一点油水。阿冬刚进去的一周,大便都没有。每天那么人拥挤在一个小房间,睡觉也是人挤人,可比不了三和的床位。每天狱友除了讨论各自的案情,就是背诵弟子规。

关了一个月,阿冬才从拘留所保释出来。出来后,阿冬说这次给他触动很大,想回家了。妈妈给阿冬打来钱,他买了新手机,准备尽快回家,年后好好规划一下人生。而阿冬准备回家的时候,有医生因为「造谣传谣」被训诫。

阿冬无疑是幸运的,年前他顺利买上火车票回到了老家。回家后,他说在三和「挂逼」烟都抽不上,现在还天天抽中华。虽然在家中安逸,阿冬依然关注着三和各种动态。

「赌狗」阿成

阿成则没有那么幸运了,他就是人们所说的「赌狗」6有钱就赌。武汉封城第二天,年三十晚上,他就网路赌博把刚刚拿到的日结工钱全部输掉了,身无分文。阿成当时根本也不知武汉封城这回事,也不知道有疫情。

年初一,阿成去做了「挂逼」保安,工期最低15天。在松岗的一个深林公园,「就是打酱油,在岗亭坐着就行,因为疫情没人去公园,有去的就测一下体温」。「伙食还行,住宿8人一间,没有热水,自己买热得快烧水洗澡」。后来疫情的新闻越来越多,阿成想着在那里躲过瘟疫,过个安稳年。

从小到大,阿成爸爸都是农闲的时候在家务农,农忙时出去打工,而妈妈则一直在家。阿成与大部分农村子弟一样,初中毕业后,16岁就出来打工了。先是表弟带他出来在一个模具厂,先做学徒,后来在厂里做调试机器之类的工作,算是技术员。

阿成在模具厂工作期间,认识了妻子。因为妻子年龄太小,妻子家人也不同意,就没领结婚证。未婚先育后,阿成和妻子回到老家,摆了酒席,算是结婚了,孩子到现在都有六岁了。

婚礼后,阿成没再回模具厂,而是在老家的建筑工地做水电安装。这种活都是按照工期算的,做一个工期可能忙几个月,之后要在家闲着一个多月,小日子过得四平八稳。没活做的时候,阿成就跟着发小去一家赌场看场子,看村外有没有警察过来抓赌,一天可以赚三百块。

三和附近网吧里正在赌博的人

后来时间长了,「看别人一夜几十万,上百万自己也想赢」。俗话说,十赌九输,阿成不到一年时间里就把自家的积蓄输光了,还跟亲朋好友借钱去赌,借不到就去借赌场提供的高利贷。先后输掉一百多万,父亲为了给他还债,把房子都卖了。

「最后纸包不住火啦,被高利贷堵上家门,我就跑啦。」阿成觉得妻子和自己没领过结婚证,以后还可以再结婚,就把妻子给逼走了,而自己「这辈子翻不了身啦」。阿成也想过自杀,可到最后连自杀都没勇气,「只能苟活」。

从老家跑路后,阿成先后去过北京、天津、珠海的工厂打工,但每个厂都是只做几个月的时间,做不长。「每天都想着赢钱,把输的钱赢回来,我就能抬起头重新做人,有钱就赌。」后来从珠海辗转来到三和,阿成学会了网赌。

别的老哥给他推荐了赌博网站,开始阿成不相信充钱之后赢了还可以提现。后来忍不住诱惑,阿成尝试了一下,充值进去三百元,没想到赢了,提现出来五百。再后来,阿成玩的越来越大,最高的时候赢到赚十几万元。可总想着把自己输掉的所有本钱都赢回来,但最后总是全部输进去了。

被收容的三和大神

就这样,在三和阿成有钱就赌,输光后没钱吃饭的时候就去做日结,或者进工厂做个一两周的那种短期工。阿成看不起那些好吃懒做的人,他在三和朋友很少,也很少有人可以说个话。据阿成说,在三和有抑郁症的人不在少数。

和往常一样,阿成初一找的这个保安工作,也是输到没钱吃饭才去做。本来阿成计划着最低15天工期可以扛过疫期,可谁能料到疫情蔓延到公园歇业,她们保安工作就没了。年初十,阿成拿了1300块的工钱出来了。

回来后,阿成想找旅馆住。以前,阿成都经常住光明玉律那里,结果过去后,阿成发现所有旅馆都封了,去石岩也是一样。没办法,阿成又回到三和,在龙华汽车站找到一家旅馆,一晚上六十八元。结果,阿成一晚上就把一千三的工钱输到只剩几十块现金。第二天,阿成就在三和睡了大街。

临时救助站,本图来自3hedashen.me

那时候,景乐新市场四周的城中村已经不允许随意出入了。阿成一开始在三和的三联路店铺下面露宿,再后来,三联路都开始赶人,阿成被城管赶到了别处,最后,整条三联路都封锁了。

之后,阿成无工可做,也无处可去,就被收容进了临时救助所。临时救助场所是在三和附近的学校设置的,直接用了学校的室内体育馆,湖北籍的睡二楼,其她省市的睡一楼。阿成很满意那里的生活,发被子,有饭吃,还有无线网和电视。

早上一瓶八宝粥,中午晚上每顿一桶泡面。所有人每天都在喊饿,很多老哥饿的不行就想跑,开始还可以自行离开,后来就不许自行离开。

后来,深圳的患者开始零增长,街道办就组织了现场招工,只要扫了码,显示15天内未离开深圳,都可以应聘。阿成也耐不住饥饿,向我借一百块报名费,去了工厂。

可没过几天,阿成就说待不下去,打算跑路,又要跟我再借一百元,向黑工头把身份证赎回来。可我也被尖椒部落非法开除,失业后并没有什么积蓄,上次阿成借钱后就没下文,我就不敢再借。

例外状态下的三和

在阿成还在做「挂逼」保安之时,疫情开始蔓延,根据深圳的防疫部署,三和附近的各种防疫措施也都在展开,而此刻的三和大神面临着她们未曾遭遇过的境地。

春节过后的几天,人力市场已接到通知不许再营业,但三和还是熙熙攘攘,并没有多少老哥戴上口罩。后来,城中村的烧烤架再没有支起来,只有蛋炒饭的热气孤独地伸向天空,景乐新市场的老哥依旧在海信酒店楼前徘徊。

等到年初五、六的时候,三和附近的城中村被封锁,进出必须先要用体温枪枪毙才可以,而租户必须持通行证才能出入,睡床位的只许出不许进。有一些老哥滞留在城中村里面,夜间直接露天睡在三和泊寓楼下。那栋泊寓年前装修好,一直没有住人。那晚,那栋泊寓大门紧闭,灯火通明,空无一人,楼下的三和大神裹紧了棉被。

后来,人力市场也开始全面清场封锁,不许再留人。除了城中村开始设卡用体温枪枪毙出入人员,整个三联路也开始处于半封锁状态,三和后方的景乐北区南区的村口开始设置临时救助指引。

这样的封锁状态下,三和大神不仅无工可做,饭店、超市处于营业状态也很少了,就算有钱,吃住也是问题。面对这样的无奈,很多三和大神只能住进了政府提供的临时救助站。

过了正月十五,到了02月20日,网路有传言三和人力市场开始招工,不少老哥戴着口罩从别处赶来想找份工做。其中有三和老哥提着行李箱,蹲在路口,心不在焉地在等。他们三位是因为打架被富$康开除了,已经在网上找好了一间电子厂做数据线。

就在这之前的几天吃饭时,一位工友插队,这位老哥看着不爽,上前劝住,人家哪会理会他。这位老哥暴脾气,一个上勾拳,直接把人打翻在地。人家就报了警,结果就被开除了。疫情这个时候也敢开除,没办法,「工厂人家说了算」。

这三位老哥是富$康的派遣工,被开除后,宿舍也不让住了,只好出来找工,才能有个住的地方。「工资低不要紧,管吃管住就行。」工资16块一个小时,这都是三年前的工资,「我没有办法,因为现在不好找工作,只好先将就着」,「早知道这样(各处都在封锁),就在派出所不出来了」。

这次打架让这位老哥进了富$康的黑名单,「惨个屁,给谁打工不是打工,妳以为富$康有多好」。三位老哥等了很久,终于面包车把他们接走了。如果再忍耐一些,也许他们已安然渡过了疫情最艰难的事情。

三和在传唤阿冬,他在家里耐不住寂寞,上周坐了火车,终于回到深圳。三和这边是找不到住处了,阿冬在大浪附近住了两天,就去了一家东莞的口罩厂。隔离几天,这最近开始要上工了,他又有了跑路的想法,「都是黑中介送人头」。

此刻的深圳,依然不能随意进出城中村与各个小区,村口有检查点,路口拦截已撤离。但生活总要继续,前几日我路过公园,路过一些大型超市,门前的长椅上躺着各种休憩的人们。那些无处可去的人们,她们或者刷着手机,或者端着盒饭在吃。

例外状态下,人们从日常生活的贫乏中被抽离出来,要直面赤贫的窘境。深圳转暖了,人们还在艰难地找工。「冬天」还未离去,我只愿龙华公园早点有广场舞的欢乐。

- 本文人名均为化名