日结零工手记:三和大神的赤裸生命

十一假期,我去三和做日结,实地体验大神生活。大神们的生活看起来逍遥快活,可他们还是要定期把自己卖出去。

在三和,我差点被打

深圳的夏末,天气并不凉快,还是有一点燥热。傍晚七点钟,太阳刚刚沉入地平线,昏暗的灯光洒在海新信楼前,脏兮兮的地面此刻好像抹上一层光晕。人群熙熙攘攘,早间的人才市场现在变成了货物的集散地。

这些货物在别处并不多见,手机号、微信号,各种的廉价二手手机、数据线、充电头,还有一些需要熟人介绍才能做的买卖。人们好像都心照不宣似的,四处张望,偶尔驻足也只是用黑话闲聊几句,躁动不安的氛围弥漫在有点尿骚味的空气里。

「挂逼了。1」

「今天做日结了吗?」

「昨晚又输了。」

偷拍这个二手衣物摊位,差点被打

我穿过人群,来到一个二手衣服鞋子的小摊:「老板,衣服怎么卖?」老板大概觉得我不会购买,他漫不经心地敷衍。我从跨兜里掏出手机打算偷拍,不料商贩觉察,他的敷衍瞬间变成愤怒,大声说道:「你拍什么拍,懂不懂规矩,不知道有人拍照被打了吗?」周围的很多人应声:「拍什么拍,记者?是不是日本记者?」

面对涌来的这一大片指责声,我不敢再狡辩,赶紧逃离现场,拐入巷子,心怦怦跳。因为就在几天前,一个人因为拍照被打,手机还被抢,警察都来了,最后拘留了三四个人。在三和,偷拍是一个危险的举动。三和大神只想沉浸在他们的世界中,他们构筑了一堵城墙,严防入侵。

征得旅馆老板同意拍摄

在巷口,有一家旅馆老板经常坐在一个小板凳上,拿着一个牌子招揽租客,我上前搭话:「怎么租?离这远吗?」老板说:「不远。」我答道:「我再看一下。」这时,一个青年拖着行李箱走过来询价问路,「不远,还有一间房。」他们很快达成交易。看样子,这个青年刚到三和,我看着他拖着行李箱和满身疲惫,与旅馆老板一起消失在城中村的小巷。

目送他们消失之后,我一转身,看到有三两青年围着一个露天理发的,8块钱一次。我假装折回去又折回来,这时,我注意到两个人,他们穿着明显和周围人不一样。一问才知道,他们是利用十一假期专程从重庆打飞的来到三和「观光「的。

几位同为外来者的「三和之友」偶然相遇、默契相认,这让我们的对话很快进入一个独特的时空。其中一位微胖的中年人,看起来像一个生意人。他自称,三和的每一处地方,都在网上看过无数次图片,到了三和就像回家一样,一下车就冲到小超市买三和「特产」大水,可惜没买到。三和的物价都在涨,大水已经从2块钱涨价到2.5元。他们两个人转了一圈,才发现原来三和这么小。

像三和这种日结工聚集地,全国并不少见,比如北京的亦庄、广州东区临时工市场,更不必说像农村和乡镇普通存在的临时用工制度。但唯独三和有一种独特魅力,三和大神和他们的簇拥者创制了一套话语体系,用以抵抗这个世界,「日结一天玩三天」,这是他们的生活方式,这里的反抗军由仰慕三和生活的人、被黑厂黑中介伤害过的年轻人、倾家荡产的「赌狗」2组成。

我们离开三和,走到三联路,这条路就好像是一个进入异空间的结界,路的一面是剔透橱窗里的各式商品,另一面是按日出售的身体。重庆老哥邀我一起吃饭,我说三和这边都是快餐店,它们还有一个规矩:先付钱再吃饭,以防跑路。走了一段时间,我们终于找一家大排档。大家坐定之后,我开始给他们讲述前几天做日结工的经历。

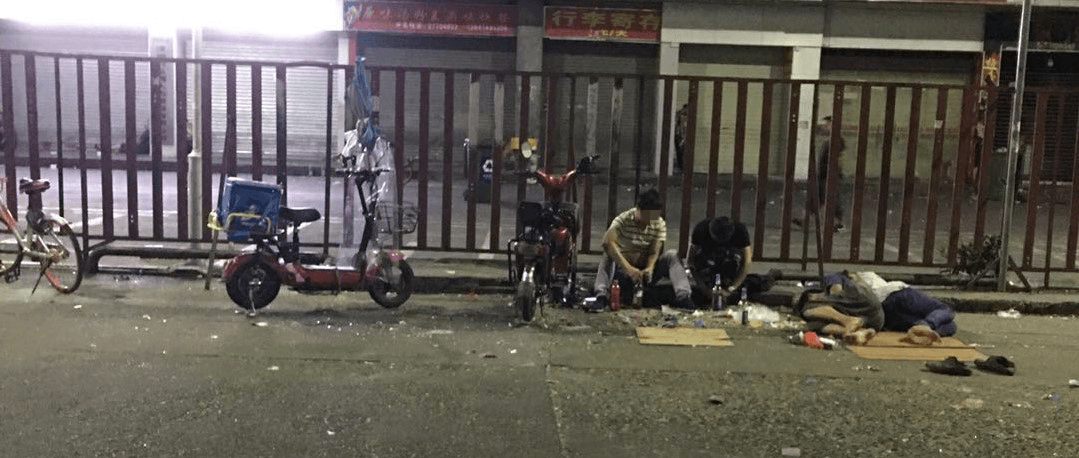

凌晨四点半,三和外的电动车充电桩,不睡觉的人一边给手机充电一边玩

工友带我到工地做日结

自从知道了三和这个神奇的地方,我就心生向往,独自一人或陪远方朋友到三和观光,每次都感觉像回家了。我想去三和做日结的想法由来已久,想实践一下「日结一天玩三天」。三和工友对我说:「我们看似自由了,你不知道我们的苦。」几天不吃饭,又或者找不到日结,这都很平常,自由需要付出代价。

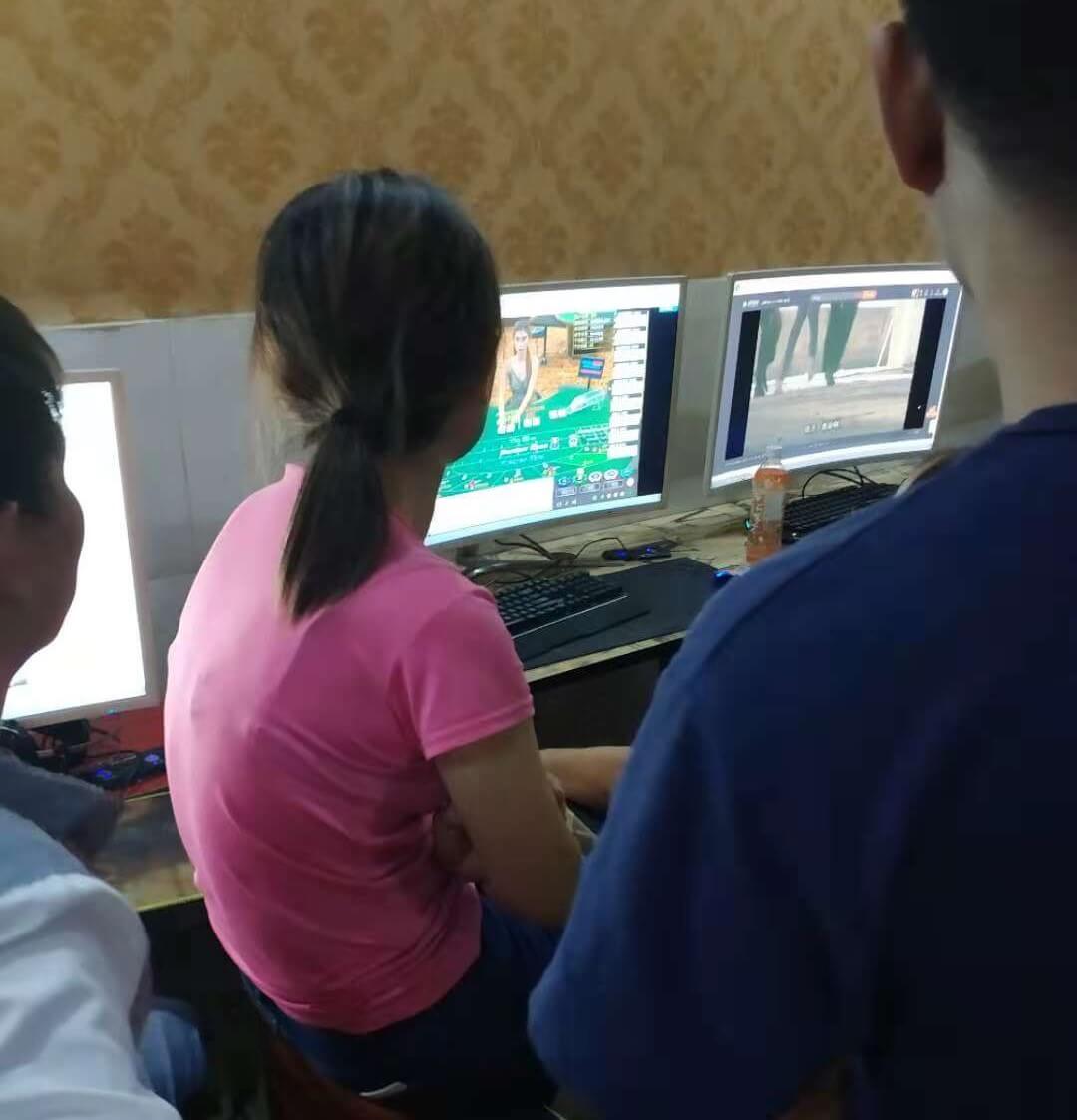

许多工友在日租房里打牌,我问我朋友:「你怎么不玩?」他说:「玩这个,我还不如玩博彩网站呢。

十一假期还未开始,我就开始筹划到三和做零工,联系了工友帮忙带路。这位工友在三和已快三年,之前做过流水线工人,还做过修车师傅,他说,如果他继续在车行做,也许现在工资还挺高的。他目前住在离三和比较远的一个床位,走路差不多要半个小时,虽然远,但便宜,每日只需10元。平日里,他就蜷缩在宿舍的小床上用手机看剧玩游戏,有时为了振奋精神,也会玩玩境外的博彩网站。

工友约我早上五点去三和抢日结,有人带路,让我心安了一点点。我一夜未睡,有点兴奋,也有点忐忑。三点半,我就开始洗漱,收拾了一下,大概4点多吧,我带了充电宝就出发了。从我的出租屋到三和,走路大概需要半个小时。在路灯下,还有很多尚未入睡的人:摩的师傅、零落坐在路边玩手机的人、刚从酒吧出来喝得烂醉的人……这是一个日光之下,我们不曾看到过的深圳。

凌晨4:30,在海新信楼前休息的人们

凌晨四点半,我就已抵达三和,给工友发了信息:「我到了。」这里我早已熟门熟路,我信步走到「海信大酒店」3楼前,有人躺在硬纸板上睡觉,有人坐在台阶上玩手机,又或者低头闭目,好像思考着什么。放眼望去,也没发现有人招日结工,一时间,我不知道该做些什么,只好在台阶上坐了一会。

我在犹豫要不要去和那几个正在喝酒工友搭讪,思量了一会,我还是走了过去。他们应该已经喝了一夜,地上散落着几个啤酒瓶,酒快喝完了,有一个老哥好像酒意还是很浓。「我不在乎,开心就好。」说完,他从钱包里拿出一百块钱递给一人,「拿着,再去买酒」。这个人抬起屁股拿着钱就离开了,再也没回来,酒最终也没买回来。

喝酒抽烟吃槟榔到天亮,法力无边

这时,一个满口酒气的人走过来,他衣服也是脏兮兮的,醉得说话都有点不利索了:「还喝呢?」「我就是高兴,槟榔吃完了,我们这交情没得说吧,你给买包槟榔,十块钱那种,我今天高兴。」他们俩你一句我一句,来回不知道多少回合了。醉酒的人终于去了小超市,没几分钟就回来,又是打太极。最终,还是那人从钱包拿出钱:「去买,去买,今天过节,我高兴。」

另一个工友告诉我,几天之前,他身上还有好几千块钱,昨天一夜就输光了,挂逼了。他打算再去网吧捞回来,实在不行只能进厂了,想在年前把回家车费挣出来。大概已经五点多了,天都蒙蒙亮了,工友回我微信:「十分钟就到。」不远处,楼前已经聚集了一批人,他们三五成群,围在一起讨论着什么。

工友三五成群地在聚集

有一个工友睡眼惺忪,抱怨地说道:「人家放假休息,我们五点就要在这抢日结。」城市居民酣沉睡乡的时候,三和大神就开始孤寂地思量着,今天怎么把自己卖出去,能卖个什么价钱,他们是四五点钟晨光的见证者。有一个人骑在共享单车上说:「昨天有个中介过来招工,8个钟工价100,这不找打吗?别人都是120。」旁边立马有工友大叫:「他不知道在三和,这是严重扰乱市场秩序,打死他。」

不少工友都说这两天是十一假期,很多厂都放假了,有些屌毛4就出来打零工,直接导致工价下跌严重,前几天还是150、160,现在找工也很难。那会150、160工价的时候,中介招人,大家还都不想做。现在倒好,工价低了,还找不到工了。

要知道,台风天过后,工价都到了350、360。说到这,工友的眼睛里有光,那光来自好工价。深圳台风天过后,那些吹断的树枝、散落各处的垃圾,几天内就神秘消失,原来这是三和大神的魔法。

大批工友拥簇着中介

人越聚越多,我约的工友还没来,我有些烦躁。这时有人喊:「这边有日结。」大家纷纷挤过去,原来是谎报军情,马上都快六点了,还没招工的,大家都有点急躁。「散了,散了,大家回去吧,假期没活。」有人抬起手表,看了看时间,「散了,散了,大家去嫖娼吧,趁会所还没下班。」可他自己根本没有走的意向,还在等工。

另一个瘦瘦的背双肩包的年轻人在给周围人发烟。有人问他:「你去澳门没修车5?没赌?」他说:「我这次就是过去旅游的。」他从背包里掏出一个纸板:招工。「什么工?几个钟?多少钱?」「8个钟,120,今晚去搭台子,现在报名。」旁边有人骂咧咧地说:「今晚的工,你现在招什么人?」很快,大家就散了,这个年轻人大概是刚从日结工转做中介。

有的人在看手机,有的人在吃早饭

很快就要六点了,说是十分钟就到的工友,现在终于到了。他理发了,平头,看起来比之前精神了许多,我问了他一些近况。「就那样,最近没做日结,看电视剧,要不是你要来,我肯定不来。」

我们商量:到现在都没找到日结的活,是不是该回去了。可一转眼的功夫,已经有好几波日结工作结束招工了,很多人都上车走了。工友看着被中介带走的几个人说:「怎么连工地都抢,你身份证带了吗?我们去看看挂逼保安。」

挂逼保安需要交身份证,作为报名的抵押物。我可不想把身份证交上去,按照宋总6的说法,你身份证交上去,你知道他会拿来做什么?撸小贷,担保,做法人,可能危言耸听吧,但想想还有些担忧,反正我不交身份证。我们说话这会,那些去做挂逼保安的已经在台阶上换衣服了。工友说:「现在这复印的也没开门啊,我们还是去工地吧。」

挤车的情形

看来今天挂逼保安无望了,我们移步到外围的停车处,可能因为有中介大客车的遮掩,这里更方便尿尿,所以尿骚味也更浓烈。去工地不需要交身份证,只要能挤上车就可以。我们问了下价格,120,8个钟。我们努力试图挤上看见的第一辆面包车,结果硬是没挤上去。

没几分钟,又一辆面包车开过来。这次,我们小心翼翼。车开始驶入停车处,我们盯着车门,周围挤满了人,各个都望眼欲穿。车动,人也动。我们俩紧随车门移动,可就这样,还是被挤在门外。好不容易,工友先挤上车,我紧随其后终于挤上去了。我上车之后,只能猫着腰,想站,站不起来,想坐,更别想了,动都困难。车里都挤成这样了,我以为我应该是最后一个了,万万没想到,又挤上来一个。

抵达目的地后陆续下车

这辆荷载8-9人的面包车,生生塞进来18个人。我一路保持着上车时猫着腰的姿态,呼吸着长时间没洗澡散发出的汗臭味。时间彷佛凝固了,一路几乎无人说话。彷佛经过刚刚那场惊心动魄的「抢车位」,大家都累了,应该都在暗暗庆幸自己挤上来了吧。一个住在三和附近的朋友这样说:「有时候,早上经过三和,就看到这些人一车一车地被拉走,像拉小猪一样。」可她并不知道,想做被拉走的猪,需要多努力。

大概过了半多小时,六点四十左右,车停了,到了南山区的一个创新园工地。下车后,大家站在路边等消息。大部分都沉默不语,有人抽烟,有人亚洲蹲。一个老哥跟我搭讪:「你做什么的?记者?你这穿着发型也不像三和的人。」「我过来做日结的,你呢?」「我博彩输了,跑路到三和,身上几千块钱就花完了,我手机都当了。」说完他拿出一个典当铺的收据,上面写着:iPhone X。

站在路边等在中介安排工作

我们一伙人就被晾在路边二十多分钟,到了七点多,中介终于让我们进了工地。他先带我们进了一个堆满安全帽、皮靴和马甲的铁皮屋,招呼我们自己换衣服。有人经验比较丰富,很快抢到稍微干净一点的衣服、帽子和皮靴。我和工友看没有合适的皮靴,就没换鞋,而且那些鞋子也是配不成对,还有味道。安全帽和衣服,我摸了一把,感觉满手是油,没办法,只得换上。

报数等待拍照

换好「工装」,中介开始招呼我们排成两排拍照,前后对齐,开始报数。报数就是数人头,照片当作做工的证据,用以下午收工之后结工资。完成这个必要的仪式后,我们开始去工地。我们几个人的活很简单,是搬钢管,就是把钢管从一头搬到另一头,也有人被分配给脚手架上油,总之,这些活机械又无需技术。在我们旁边,有一些正式工正在铺路打水泥。有工友议论说:「今天活很轻松啊,你看连那些人也还不是在那磨洋工。」

工友昨晚睡很晚,我直接没睡,我都感觉眼皮在打架,两个人无精打采地搬着钢管,随着大队伍一趟又一趟,好像永无止境。工友对我说:「这破活好脏,我们走吧,你还想做吗?你看我鞋子,这么快就脏,这样下去,坏了鞋子还不合算。」我好言相劝,坚持下吧,来都来了,下午拿到工钱再走吧。其他人对这个工作看起来也没什么兴致,只是跟着队伍麻木地重复。

这是需要我们搬运的钢管

讨工钱和「误工费」

万万没料到,这时中介在上面开始叫唤,他好像也是工头。「想不想干了,他妈的像快死了似的,不想干,赶紧滚,有的是人。」之前已经有个工友提醒我们:活已经很轻松了,假装也要装得像些,一次搬两根钢管。此后,我们也都是一次搬两根钢管,跟着队伍一趟又一趟。大概因为我们俩无精打采,这个黑中介喊住我和工友:「你们两个别干了,他妈的跟快死了似的,走,走,赶快走。」

我求饶:「我们没偷懒啊,让我们继续做吧。」黑中介不许,坚持让我们俩走人,工友倒是有点高兴:「给我们工钱,我们就走。」我们俩上去,就跟着黑中介回到了那个铁皮屋的大门处。一路上,他骂骂咧咧,我说:「你能不骂娘吗?有没有素质?」他闭嘴了。我们回到铁皮屋,脱了衣服,放下安全帽,跟这个黑中介要钱。他说:「你们干活了吗?还要钱。」我伸出脏脏的手,指给他看我们的衣服和鞋子:「我们又没偷懒,你看我们的手和衣服。」

现在快八点半了,我们至少做了一个半小时,得给我们一个半小时的工钱。「走,走。」黑中介赶我们俩走,我们有点懵,不是说好给工钱吗?我们坚持要钱,他却说我还没问你们要过来的车费呢。「我们没回去路费。」「那我给你们公交车费。」「你要多少?」我开始拿出手机算一个半小时的工钱:「二十八块钱。」黑中介在我掏手机的时候,已经扭头走了。

给脚手架涂油的工友

我对着他的背影,开始要挟说要报警。他扭过头说:「你报警啊。」就离开了。这时,门口的保安大叔让我们出去,到门外去。我说:「大叔,我们一早过来,干到现在,让我们走,不给工钱。大家都是打工的,体谅一下。」大叔听到我这样说,就不再赶我们,还帮我们出主意。他说,这些中介和公司一点关系都没有,就招人过来干活的。

我和工友都开始报警,这是我人生第一次报警。电话通了后,我说我们被中介骗了,打零工,突然让走,不给工钱。对方说这是经济纠纷,不能出警,要找劳动部门。打了劳动热线,我们两个人花了十几分钟也没找到人工服务。无奈之下,我们又拨回公安那里,告诉他们劳动部门那边拨不通,对方建议打市长热线。市长热线建议我们找街道,街道说假期就他自己值班,让我们找社区。找来找去,都找不到人帮我们讨回工钱。

就这样,我们耗费了一个多小时。黑中介回来了,我在打电话,不知他和我的工友起了什么争执,他突然大声叫嚣:「信不信找人过来打你们。」我当时有点绝望了,工友还是不示弱:「来啊。」后来又僵持了一会,中介大概觉得我们两也不是什么善茬,没必要再纠缠,而且就这么几十块钱,最后还是把我们的工钱给了我们。我们拿到五十六块钱,每人二十八元。出了工地,我和工友合计了一下,才拿了这么点钱,就不坐地铁了,还是坐公交回三和吧。地铁要五块钱,公交两块,我们舍不得坐地铁。

公交上,我的沾满尘土的「女权主义者长这样」包包友

在公交车上,我想起工友的话:「自由需要付出代价。」三和大神从商品构造的生活中逃离出来,他们逃离了我们习以为常的生活:上班、买房、结婚生娃。正是因为逃离了这种物质仪式,他们才得以重新审视这种生活,去想象一种自由的生活。就像在一个商品世界中漫步的游手好闲者,他们暂时摆脱作为一件商品的悲剧。可为了换取这点自由,他们又不得不间歇性去把自己完全售出,成为受黑中介任意宰割的商品,成为一个赤裸生命。

回到三和,我已经开始尿急。工友把我带到一家网吧,方便完,我终于舒了一口气,这时才体会到「基地」7两字的意义。我问工友最近有看到宋总吗。他径直把我带到三和附近得公园,宋总正惬意地躺在石阶上闭目聊天。看到我们俩过来,他坐了起来。听说我们被黑中介开除才拿到二十八块钱,他说:「你们被坑了,不知道在三和有误工费这个说法吗?」

原来三和有这样的规矩:如果中介无故把人开除,至少要给一百块钱的误工费,我就指着日结吃饭,你把我搞过来,我今天还怎么找日结?就得给误工费。怎么听着像童话呢?还有这好事?前久,宋总他们二十多人做挂逼保安,到了现场发现还要捡树枝,中介还不想加钱。没人肯做。他们二十几号人,浩浩荡荡一大群直接去派出所。副所长直接慌了,最后中介给他们每人二百二十块钱,而且还不用干活。

凌晨,三和有售两元一份炒饭,在三和生活成本相对较低

中午,我们在湖南菜馆吃饭,点了三个菜:俩肉菜、一个青椒炒蛋,都很好吃,每人还喝了一瓶多啤酒,才花了不到四十块钱。吃完饭,我托宋总跟我一起买ID。假的四十,真的二百二十。宋总跟老板说:「这不是明天去做挂逼保安嘛,需要个证应付一下,假的能不能便宜些?」最后,我花了30块钱买了张假ID。我们三人约定,明天一起做挂逼保安。

我的挂逼保安经历

工友们在抢日结保安

回到出租屋,洗了澡,定好闹铃,我倒头就睡。第二天醒来,已经是10月3日的四点钟了,我赶紧洗漱完,赶到三和,已经快五点了。这时的三和,已经人头攒动。左等右等,不见他们两人过来。我怀揣买来的证,四处张望。

我听到有工友议论说:「十一假期就三天,今天是最后一天,肯定还没日结,大家散了吧。」说归说,没人肯放弃。我看到昨天那个背包的中介还在招工,还是搭舞台,还是晚上。可现在还是凌晨,人群又是一哄而散。他告诉我,现在报名不收身份证,晚上收身份证,上车就还给你,绝不扣留。

已经六点多了,我原本打算报名晚上去搭舞台。可不远处突然聚集了一群人,「保安,保安,15个钟220。」我一听,赶紧凑过去,支支吾吾问:「别人的证可以吗?」中介好像没听清,看了我一眼:「去不去?」我赶紧把证递上去,交了证算报了名。「必须穿黑鞋,不是黑鞋的不要。」一大伙人跟着中介走了十多分钟,到了一个居民楼,换保安制服。衣服自己挑,很难找到合适码,味道都很重,穿在身上很远都可以闻到。

换好衣服,我们排成两队,跟着中介走到了龙华站。坐了一个多小时的地铁,抵达目的站。折腾了一早上,大家都有点累了。我们先是席地而坐等待,没过多久,中介带人过来分配任务,我和其中一个工友被分到不远处的站点。

换装完毕的三和大神,在龙华地铁站

我们到站一下车,班长正在执勤,他一下就认出我们:「你们是过来支援的临时工吧?」他带我们到了地铁站点里的一扇隐蔽的小门,原来地铁站里还隐藏一个如此大的空间,那里有地铁保安的休息室。队长给我们换了袖章和工作牌,让我们瞬间变身为地铁保安。队长交代了一些注意事项,特别叮咛不要把工作证写着姓名的那面露在外面。

我的工作内容很简单:平时正常站着,车来了,我转向车来的方向;车快停住时,我要面对车;车停住,我背对车;车走,我转向车走的方向;车离开,我再转回来。周而复始,站一个小时,可以休息半个小时,午间吃饭也是半个小时。班长还交代了如果列车出了故障怎么办,我也没太听明白。

上午的时候,有乘客问路,我用手机帮忙查站。不久之后,队长就过来了,看了看我,说:「不能玩手机,被抓到,我要被罚款的。我不知道你们能拿到多少钱,我们八个小时给了150块钱,不低了,临时工正式工都一样。」我算了一下,我工作八个小时,其实只能拿到不到120,中介赚了30。

做工后,瘫坐在地上的大神们

终于熬过七个半小时,下午3点半我和工友就离开了。回到中介那个地铁站,还多工友都没回来。原来只有少数人偷了时间,大部分人还是老老实实做完了八个钟。「挂逼保安也不容易,我做安检,一个个地查,太累了,上个厕所都被说。」大家席地坐着分享着一天经历,有人打听到:原来地铁保安的工资还不如日结的工资,而且还要起早贪黑,工作时间更久,难怪招不到人。

这时,中介喊我出来,他说领导说我头发太长,实在不能做了。我领了125块钱,离开了。工作8个钟的报酬加上路费,才125块钱,我从早上五点折腾到下午三点半,何止8个钟。我有点庆幸可以提前离开,因为实在想不出这个地铁保安有什么意义?原来执行暴力机器功能的载体,都是那些游手好闲的三和大神。

在三和,最好的工作就是去做维稳的保安,什么也不用做,玩玩手机,装装样子就可以。作为商品的三和大神,在此处成了被展示在橱窗中的暴力。国家机器只需要展示出必要的仪式,就可以完成它的功能。我因头发长,成为有瑕疵的商品,被退货了。

##赤裸生命的自由

酒过三巡,大家都喝了不少,我的故事也差不多结束了。胖哥说:「三和,最吸引人的地方就是自由。」这时,刚刚进来的两位老哥表示不同意,他们在三和做一些地下生意。他们说三和是一个让人堕落的生意场,银行四件套、撸小贷、遍地赌狗……你可以发财,也可能就此沉沦。听完这些,胖哥说,有人的地方就有江湖。之于我,这也算祛魅了吧。

半夜在网吧赌博的人,第二天早上九点半他们还在玩

酒足饭饱之后,我意犹未尽,想再去三和走走。胖哥说已经很累了,相约明天再逛。我和那两位三和老江湖一起走到三和,那里的货物市场此刻依然热闹,转过一圈,其中一位带我去了一个隐秘的网吧,那里大部分上网的人都做玩网络博彩和赌博,「这才是三和。」

从网吧出来,已经凌晨两点了,我走在空旷的路上,回想这两天的经历,突然一阵巨大的虚无感袭来,我问自己:三和之于我们到底有着怎样的意义?

三和大神,他们的生活简单,甚至在我们看来过得异常艰辛。他们游手好闲,他们是这个时代里被剩余的人。他们发现这个时代的秘密:卖出去的时间就不再属于我们。他们想要自由,所以他们尽可能少地出售自己。因为如此,他们可能是这个时代仅剩的自由民。

另一方面,虽然三和大神们从市场上暂时分离出来,却无可避免地一次又一次沦为商品。他们享有一种自由,但这却是一种随时会沦为赤裸生命的自由。赤裸生命,任人宰割。这便是想要摆脱作为一件商品的命运,所必须付出的代价。

-

三和的日结零工不再进厂打工,靠日结度日。日结并非每天都有,当连日结都没得做、饭也没得吃之时,大神们称这种状态为「挂逼」。 由此,还延伸出「挂逼面」、「挂逼床位」、「挂逼保安」等等说法。 ↩︎

-

有句话:「赌徒可能上岸,赌狗绝对不会上岸。」因为赌徒有节制,赌狗无节制,赌狗赌博直至倾家荡产,借钱借到借无可借,最后只能跑路。 ↩︎

-

海新信人力资源市场,因有很多大神睡在海信楼前,大神们亲切地称其为「海信大酒店」。 ↩︎

-

在三和,谈话时指代第三人均用「屌毛」代指。彼此都不愿意透露自己的名字。有时表达不友善的意思时,也会用「屌毛」称呼对方。 ↩︎

-

修车:性交易。 ↩︎

-

宋春江,NHK三和纪录片的受访者之一,因去「做法人」,名下有三家五百万的企业,人称:「宋总」。 ↩︎

-

在网络上,三和大神之友一般会称三和为「基地」。 ↩︎